La représentation (les principes du système français de dévolution)

Un facteur de justice. Elle est également un tempérament non à l'ordre, mais au degré, et constitue, beaucoup plus que la fente, un facteur de justice indispensable. Supposons un père ayant deux fils dont l'un, mort trois mois avant lui. Il serait anormal que le survivant ait tout et les enfants du prédécédé rien. Ces derniers viendront par représentation.

§ 1. - Les conditions de la représentation

Elle ne joue que dans l'ordre des descendants et dans celui des collatéraux privilégiés, c'est-à-dire ceux précisément où on n'applique pas la fente. On voit donc que les deux mécanismes ne coexistent jamais. Lorsqu'un descendant, un frère ou une sœur qui auraient été appelés à succéder sont prédécédés, ou plus exceptionnellement indignes ou renonçants, la part qui leur serait revenue se partage entre leurs propres descendants ; si parmi ces derniers, il y en a un autre à être déjà mort, on recommence l'opération à son niveau.

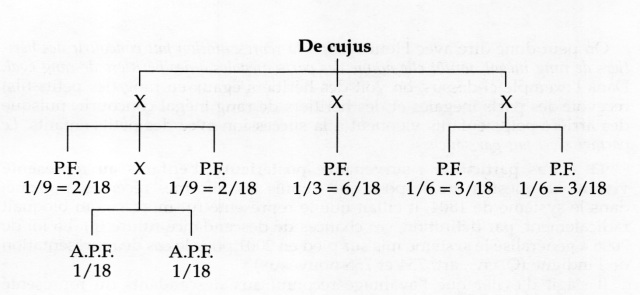

C'est ce qui se passe dans l'exemple ci-dessus, où les héritiers prédécédés sont figurés par des croix. Les trois fils du défunt étant morts avant lui, leur part a été transmise aux petits-enfants ; l'un de ces derniers ayant également déjà disparu, ce sont ses propres descendants, au troisième degré par rapport au défunt, qui se sont partagé la part qui serait revenue à leur auteur.

Si personne n'a qualité pour représenter l'indigne ou le renonçant, la part de ce dernier accroît à ses cohéritiers et s'il est seul, elle est dévolue aux héritiers de rang subséquent.

Elle joue même quand le représenté ne peut ou ne veut hériter.

Raisonnant en logique pure, le Code de 1804 s'était dit que celui qui vient par représentation ne saurait avoir plus de droits que celui qu'il remplace. Si ce dernier n'est plus héritier, ses descendants ne peuvent pas l'être davantage, simplement en se substituant à lui. Ils n'ont le droit de venir que de leur chef, puisqu'ils ne mettent pas en échec la règle du degré. C'est pourquoi le Code avait décidé au départ, dans son article 755, qu'on ne pourrait représenter ni les indignes, ni les renonçants. Les réformes récentes ont préféré privilégier la justice par rapport à cette logique excessive, en n'écartant plus des héritiers qui n'ont rien fait pour susciter l'événement qui les exclut. Le renversement des principes de 1804 s'est opéré en deux étapes. Dans un premier temps, la loi du 3 décembre 2001 s'est refusée plus longtemps à faire rejaillir l'indignité sur les innocents enfants du coupable, qui pourront ainsi recueillir la part dont il est déchu (art. 755, al. 1). Ce n'est jamais qu'une application du principe de personnalité des peines. Puis la loi du 23 juin 2006 a parachevé l'abandon de la règle originaire, en décidant que désormais, il en irait de même en cas de renonciation .

Elle transforme le partage par têtes en partage par souches. Quand la représentation ne joue pas, on divise en autant de parts qu'il y a de prétendants vivants d'un rang égal. Quand elle joue, on fait autant de parts qu'il y a de prétendants d'un rang égal, y compris le représenté, puis on subdivise la part de celui-ci entre ses propres représentants.

On peut donc dire avec Flour : tantôt la représentation fait concourir des héritiers de rang inégal, tantôt elle donne des parts inégales à des héritiers de rang égal. Dans l'exemple ci-dessus, on voit des héritiers égaux en rang (les petits-fils) recevoir des parts inégales et des héritiers de rang inégal concourir, puisque des arrière-petits-enfants viennent à la succession avec des petits-enfants. Le partage s'est fait par souches.

Cas particulier : survenance postérieure d'enfants au représenté vivant. La question ne se pose que depuis les réformes récentes, puisque, dans le système de 1804, il fallait que le représenté fut mort, ce qui bloquait radicalement, par définition, ses chances de descendance future . La loi de 2006 a généralisé le système mis sur pied en 2001 pour le cas de représentation de l'indigne (C. civ., art. 754 et 755 nouveaux).

Il s'agit d'éviter que l'avantage reconnu aux descendants du représenté vivant ne vienne rompre l'égalité entre eux et ceux qu'il concevrait postérieurement. Aussi, l'article 754, alinéas 2 et 3 (pour la renonciation) et l'article 755, alinéa 2 (pour l'indignité), prévoient que lorsque le représenté mourra à son tour et qu'on réglera sa succession, les premiers devront effectuer le rapport de ce qu'ils avaient ainsi reçu, suivant les formes utilisées pour le rapport des libéralités, c'est-à-dire en valeur. Le recours à une technique voisine ne doit cependant pas nous tromper : le représentant n'avait bénéficié d'aucune libéralité .

Exemple

Jérôme a été assassiné par l'un de ses trois enfants, Philippe, frappé consé-quemment d'indignité. Le fils unique de Philippe, Laurent, a donc reçu par représentation la part que son auteur aurait dû recueillir dans le partage : une maison valant 80 000 € à l'époque. Quand Philippe meurt à son tour, quelques années plus tard, il a eu entre-temps une fille, Nathalie. (Il devait être en prison, mais la discipline se relâche, lors des visites de couple.) Sa succession comprend des biens pour une valeur de 50 000 €. L'immeuble attribué à Laurent vaut 90 000 €. Il serait injuste à l'égard de Nathalie de partager également la succession de Philippe entre elle et Laurent, puisque ce dernier aurait finalement la maison en plus, et sa sœur seulement 25 000 €. On soumettra donc Laurent à un rapport : il devra soit restituer l'immeuble, soit tenir compte à la succession des 90 000 €. La masse à partager devenant 140 000 € soit 70 000 € par enfant, Laurent ne recevra rien et devra encore une soulte de 20 000 € à Nathalie. À notre avis, renoncer à la succession de son père ne l'avancerait à rien, au contraire : il devrait remettre le bien venu de Jérôme dans la succession de Philippe et n'aurait plus aucun droit sur cette dernière, ainsi reconstituée.

L'application de cette règle pose des questions assez délicates, partiellement résolues par le législateur.

Première question, que se passe-t-il si le descendant était fils ou fille unique au moment des faits ? L'article 754, alinéa 2 nous donne la réponse, qui consiste en somme à faire jouer rétroactivement une représentation dont l'intéressé n'aurait pas eu besoin à l'origine, puisqu'il serait venu de son chef, n'étant en concours avec personne : le rapport joue lorsqu'il y a pluralité d'héritiers quand s'ouvre la succession du renonçant. On ne tient plus compte de la situation telle qu'elle était lors de la renonciation. Solution à laquelle renvoie l'article 755, alinéa 2, pour le cas d'indignité.

Autre question, que se passe-t-ll si, à défaut de descendance de l'indigne ou du renonçant, la part qui aurait dû lui revenir s'est trouvée répartie entre ses frères et sœurs vivants et si ultérieurement le même indigne ou renonçant a un enfant ? Il nous semble alors, au contraire du cas précédent, que cet enfant ne peut remettre en cause la succession de son aïeul, déjà réglée, en exigeant un rapport de ses oncles : nous ne sommes plus dans l'hypothèse de l'article 754, alinéa 2, et l'on doit par conséquent retrouver le principe général qui veut que pour hériter, il faille être vivant lors de l'ouverture de la succession.

Autre question encore, supposons que le fils de l'indigne ou du renonçant, mourant sans descendance, ce soit son père qui hérite de lui. Recueillera-t-il alors les biens reçus par le descendant dans la succession de son grand-père ? Cela semble contraire à l'esprit de la loi, mais alors, les biens considérés devront aller à d'autres héritiers, ce qui ouvre un nouveau cas de « retour légal » .